千葉県最高峰だけあって、ちょっと登りにくいのが愛宕山である。場所は鴨川の嶺岡稜線上にあるが、最高地点の三角点が航空自衛隊峯岡山分屯基地の敷地内にあるため、事前申請が必要となるのだ。

千葉県最高峰だけあって、ちょっと登りにくいのが愛宕山である。場所は鴨川の嶺岡稜線上にあるが、最高地点の三角点が航空自衛隊峯岡山分屯基地の敷地内にあるため、事前申請が必要となるのだ。

県別最高峰のワースト3は

千葉県:愛宕山 408m

沖縄県:於茂登岳 526m

大阪府:大和葛城山 959m

86.4Km。

千葉県最高峰だけあって、ちょっと登りにくいのが愛宕山である。場所は鴨川の嶺岡稜線上にあるが、最高地点の三角点が航空自衛隊峯岡山分屯基地の敷地内にあるため、事前申請が必要となるのだ。

千葉県最高峰だけあって、ちょっと登りにくいのが愛宕山である。場所は鴨川の嶺岡稜線上にあるが、最高地点の三角点が航空自衛隊峯岡山分屯基地の敷地内にあるため、事前申請が必要となるのだ。

URCのM木君が会社に向うのを尻目に、逆方向に走り出す。今日は、断片的にはほとんど走っている房総横断道路を一気に走ることにする。

URCのM木君が会社に向うのを尻目に、逆方向に走り出す。今日は、断片的にはほとんど走っている房総横断道路を一気に走ることにする。

ウィキペディアによると、房総横断道路は「千葉県道路愛称制定委員会」により制定された24の道路の一つで、

・国道409号(木更津市・16号長須賀交差点~茂原交差点)

・千葉県道27号茂原大多喜線(茂原交差点~茂原市茂原交差点)

・国道128号(茂原市茂原交差点~一宮町・東浪見交差点)を指す。

ALPSLABのルート測定では58Kmである。

16号長須賀交差点。2Kmほど西に走ると東京湾だが、海の見えないところから始まる。 道幅が狭いのにダンプが多く、ちょっと危険な道です。 長南町に入る。ここが東京湾と太平洋の分水嶺にあたる。 |

終点の東浪見(とらみ)交差点。ここは、「九十九里ビーチライン」「外房黒潮ライン」との接点でもある。 ほぼ全線、自転車では走りたくない道である。たぶん、人も乗用車もダンプも走りたくない道だろう。 |

google MAPで位置確認、iTrailでロギングしながら横田駅前の四川大飯店へ行った。房総鬼門の中華である。

google MAPで位置確認、iTrailでロギングしながら横田駅前の四川大飯店へ行った。房総鬼門の中華である。

「房総丘陵を自転車で走る」が iPhoneを購入した目的は次の2つである。

「房総丘陵を自転車で走る」が iPhoneを購入した目的は次の2つである。

(1)MTBのフィールドである山中(圏外を含む)でのルートを記録する。

(2)道に迷いやすい分岐点などで、現在位置を確認する。

| iTrail | GPSロガーに特化。 |

| GPS Tracker | 現在位置の緯度経度を調べる。 |

| Google MAP | 現在位置を地図上で知る。(3G圏内であれば) |

Appleのサイトには、下記の2点が特長として記載されている。

Appleのサイトには、下記の2点が特長として記載されている。

◇ iPhoneには、GPSがさらに進化したA-GPS(Assisted GPS)を搭載しています。携帯電話ネットワークから得た情報を使って一番近い人工衛星をすばやく見つけ、現在地の確定をスピードアップします。これにより、通常のGPSよりも素早く位置を特定できます。

◇ iPhoneには、A-GPSのほかにも、iPhoneならではの位置特定テクノロジーが組み込まれています。iPhoneは、GPS衛星、Wi-Fiホットスポット、携帯電話基地局からの信号を使って、最も正確な位置をすばやく割り出します。

これから読み取れることは、

◆ ほんまもんのGPSを内臓しており、携帯電話基地局から割り出すといった限定的で粗い位置情報では無さそうだ。

それでは、クロスバイクやMTBのフィールドである山中でのルート記録やミスコース回避のツールとなり得るのか?

と言うことで、無料のアドオンソフト GPS Tracker をインストールして試してみた。場所は、昭和の時代までトラのいた鹿野山である。

GPS Trackerは、指定した間隔毎(5秒以上)に、開発元のウェブサイトへログを送信(最大100件)し、そのサイトでgoogle MAP にトラッキングされた軌跡を見ることができる。

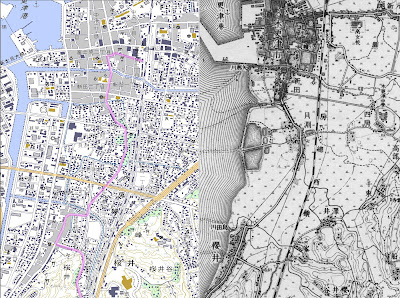

昭和22年発行の地形図と対比しながら、R127の旧道を走ることにした。

昭和22年発行の地形図と対比しながら、R127の旧道を走ることにした。

スタートは木更津駅。西口は当時から市街地だが、再開発されていないため昔の道が残っている。田んぼの中の集落だった貝渕、桜井も当時の道筋が明瞭に残っている。

単線の房総西線(当時)を抜けた後、旧道は烏田川を離れ子安坂に向かう。この辺も旧道は健在で、道幅は狭いわりに交通量は多い。子安坂からは、八重原村の田園風景が広がっていたはずである。

単線の房総西線(当時)を抜けた後、旧道は烏田川を離れ子安坂に向かう。この辺も旧道は健在で、道幅は狭いわりに交通量は多い。子安坂からは、八重原村の田園風景が広がっていたはずである。

そんな中、変わらないのが送電線だ。送電線の下は、中央分離帯をもつ道路となっているが、街なかに作ったのではなく、後から回りが街になった訳だ。

九十九坊の狭い三叉路も、昔のままである。

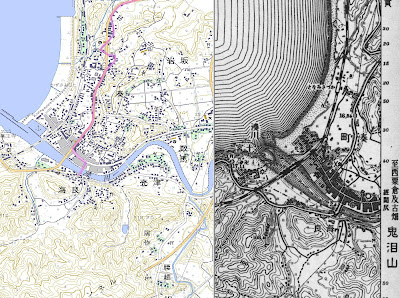

小山野トンネルの旧道に当たる小山野隧道は、昭和11年に竣工。優美な断面曲線を持つ美しいトンネルである。かつての峠にあったものだろうか、トンネル内に道標が塗りこめられている。

小山野トンネルの旧道に当たる小山野隧道は、昭和11年に竣工。優美な断面曲線を持つ美しいトンネルである。かつての峠にあったものだろうか、トンネル内に道標が塗りこめられている。

また、横穴を埋めた跡も残っているが、ひょっとすると海軍八重原工廠の地下工場化の痕跡かもしれない。短いトンネルだが、訳ありの過去がありそうだ。

佐貫からは、天保5年創業という宮醤油店の角をまがり、上総湊を目指す。このあたりも道筋は残っているのだが、回りの風景は激変している。昭和22年の地形図では浅間神社の奥の院からの稜線上の道が浅間山に伸びているが、その山がそっくり無くなっている。神域だったのではないかと心配するが、たぶんどっかの埋立地で家内安全などを担っているのだろう。

佐貫からは、天保5年創業という宮醤油店の角をまがり、上総湊を目指す。このあたりも道筋は残っているのだが、回りの風景は激変している。昭和22年の地形図では浅間神社の奥の院からの稜線上の道が浅間山に伸びているが、その山がそっくり無くなっている。神域だったのではないかと心配するが、たぶんどっかの埋立地で家内安全などを担っているのだろう。 上総湊も街はあまり変わっていない。街外れに鉄道の駅ができた場合、中心部が移動する事例が多いが、ここでは無視されているようだ。湊橋を渡ったところで、本日の行程は終了。

上総湊も街はあまり変わっていない。街外れに鉄道の駅ができた場合、中心部が移動する事例が多いが、ここでは無視されているようだ。湊橋を渡ったところで、本日の行程は終了。

大回りした帰路も合わせて 75.5Km。